こんにちは!スタッフの村山ゆかです。

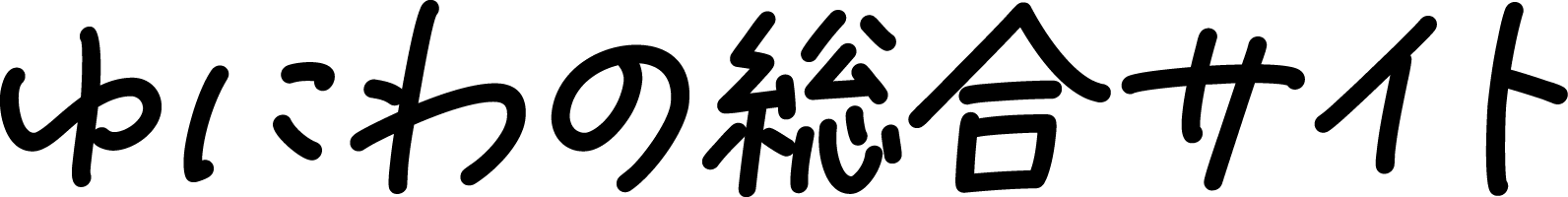

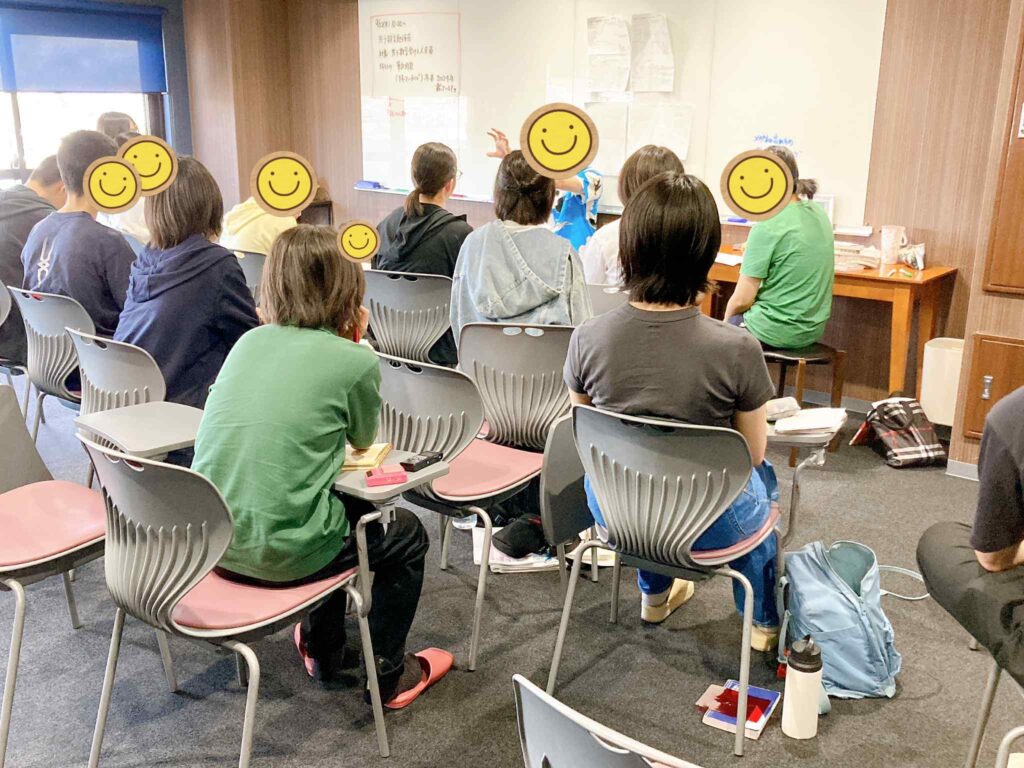

先日、ミスターステップアップの卒塾生で、

現役の医師として活躍されているA先生が、

お仕事の合間を縫って受験生たちの応援に駆けつけてくれました。

医療の最前線に立つA先生が語る言葉は、

勉強のテクニックにとどまらず、生き方そのものに触れるような、

深く、温かいものでした。

今回は、そのときに開かれた質疑応答のなかから、

とくに印象的だったお話を紹介します。

いま、勉強や進路のことで悩んでいるあなたの心に、

きっと響くものがあるはずです。

志望校変更は「甘え」? 不安な気持ちとの向き合い方

ある受験生から、志望校のレベルを下げたことに対する悩みが打ち明けられました。

「最近、志望校を変えたのですが、正直ほっとした気持ちが大きくて…。

受験科目が減って楽になったと感じる自分は、

どこか甘えているのではないかと不安になってしまいます。

このままだと、受験が終わったときに『完全燃焼できなかった』と後悔するのではないかと心配です。」

(A先生)

「志望校を変えて、ほっとしたり、楽になったと感じたりするのは、

ごく自然な感情だと思いますよ。

大切なのは、その安心感をどう次に繋げるかです。

たとえ教科数が減っても、やるべきことがなくなったわけではありません。

むしろ、ひとつの教科を深く突き詰めたり、

志望校の過去問を徹底的に分析したりと、これまで以上に質の高い勉強が求められます。

もし、いま『甘えているかも』と感じているのなら、

思いきってこんな目標を立ててみてはどうでしょうか。

『この大学を受ける受験生のなかで、わたしが1番になる』と。

これくらい突き抜けた目標を立てれば、

『楽をしている』なんていう気持ちは、きっと吹き飛んでしまいます。

これまで手が回らなかった部分を、どうやって完璧に仕上げていくか。

そのように考えを切り替えれば、安心感は、さらなる高みを目指すためのエネルギーに変わるはずです。

ぜひ、1番を目指してみてください。」

「なんとなく」をなくす、思考の言語化

話は、具体的な勉強法にも及びました。

A先生が受験生時代に実践していた、過去問ノートの作り方には、

成績を飛躍させるヒントが隠されていました。

「わたしがノート作りで意識していたのは、

『何を、どう間違えたのかを言語化する』ということです。

たとえば化学で、問題文に『エタノール』と書かれているのに、

なぜか『メタノール』だと思い込んで計算ミスをしたとします。

これを単なるケアレスミスで終わらせてはいけません。

『化学式を書いていれば、炭素が2つあることに気づけたはずだ』

『単結合という条件を見落としていたな』

というように、ミスの原因を言葉にして、具体的に掘り下げていくのです。

そして、『この問題は、どの参考書のどの考え方を使えば解けるのか』

ということまで突き詰めて、ノートに書き込んでいました。

『考えるプロセスの言語化』は、最初は難しく感じるかもしれません。

でもそれは、これまで『なんとなく』問題を解いてしまっている証拠です。

セルフレクチャーが、まだ足りていないのかもしれませんね。

たとえば、数学で最大値を求める問題があったとします。

『なんとなく平方完成して、なんとなく場合分けして…』という解き方では、

少しひねられた問題には対応できなくなってしまいます。

そうではなく、

『最大値を求めるには、まず頂点の座標が必要だ。だから平方完成をしよう』

『次に、定義域と軸の位置関係を調べる必要があるな』

『上に凸のグラフだから、場合分けはこうなるはずだ』

というように、ひとつひとつの手順を、しっかりと自分の言葉で説明できるようにするのです。

受験勉強においては、この『なんとなく』を徹底的になくしていく作業が、

とても重要になります。

最初は大変かもしれませんが、思考を言語化する訓練を積むことで、

初めて見る問題にも、

学んできた型を当てはめて冷静に解けるようになっていきますよ。」

できない問題との向き合い方と「丸呑み」の極意

最後に、多くの受験生が抱える「できない問題への焦り」と、

過去問の「丸呑み」についてのアドバイスです。

「『この問題、本当にできるようになるのかな』と焦る気持ちは、よくわかります。

わたしもそうでした。

でも、その『できない』という気持ちに意識を向けすぎるのではなく、

『いつか絶対にできるようになる』という未来を信じて、

いまできることに集中することが大切です。

一冊の参考書を完ぺきにしようとするとき、

難しい問題にぶつかって、

何が書いてあるのかまったく理解できないこともあるでしょう。

でも不思議なもので、何度も何度も反復しているうちに、

それほど苦ではなくなってきます。

『ああ、この問題あったな』と、だんだん親しみが湧いてくるくらいです。

そして、過去問の『丸呑み』についてですが、これは究極的には

『何も見ずに、その問題を他人に解説できる状態』を目指すということです。

答えを見て『はいはい、これね』と納得して終わるだけでは、知識は頭に残りません。

自分の手で解法を書き写し、声に出して解説してみる。

そうやって能動的に取り組むことで、記憶は定着していきます。

そこまでやり込めば、問題の構造や誘導のパターンが深く理解でき、

関連する問題まで一気に見通せるようになります。

頭のなかの知識が『圧縮』されて、必要なときにいつでも引き出せる状態になるのです。

電車での移動中など、教材を開けないときでも

『去年のあの問題は、こういう流れで解いたな』と

頭のなかで復習(自然解凍)できるようになれば、もうこっちのものです。

勉強できないという言い訳は、いっさいなくなります。

もちろん、これは直前期の理想形ですから、

『いまできていない』と落ち込む必要はまったくありません。

一つひとつ、コツコツと積み重ねていくことが、その状態へと続く唯一の道です。」

A先生の言葉は、深く響くものでした。

お忙しいなか、貴重なお話をしてくださったA先生、本当にありがとうございました。

この日のように、ミスターステップアップでは

さまざまな進路に進んだ卒塾生が、たまに遊びにきては

受験生の応援をしてくれています。

ご興味のある方はぜひ、スクーリングコースにいらっしゃってはいかがでしょうか。

お待ちしています(*^◯^*)