前篇は「宗教と社会構造の根深い問題」

中篇は「10万年を超える日本の伝統文化」

後篇は「未来を変えるわたしたちの選択」

となっています。

(中篇はこちらから

👉対談:海沼光城×小名木善行|日本の未来は〝むすび〟の精神にあり【中篇】)

<未来を変えるわたしたちの選択>

海沼:なるほど。10数万年以上の歴史がそこにはあるということですね。

その縄文的なる「共同協心」の生き方は、現代社会とは大きく異なります。

いまの社会は、恐怖支配や分業制の中で、固定の役割を与えられ、それをルーティンのようにこなさないと回らない仕組みになっています。

そして、そこから外れることへの恐怖が生まれます。

もし自分がその輪から外れてしまったら、生きていく価値がないかもしれない、という不安に駆られ、その支配構造にしがみつこうとすることで、さらに飲み込まれていく悪循環があると思います。

しかし、日本の構造はそもそも全く違います。

恐怖支配でもなければ、固定の役割を与えられるわけでもありません。

関係性の中から役割が生まれ、自分の特性や長所が生かされていく、というあり方だと思うのです。

それが、今の現代社会、日本だけでなく世界全体において、今後どのように形として現れてくるのか。

小名木先生の視点からはどう見えますでしょうか?

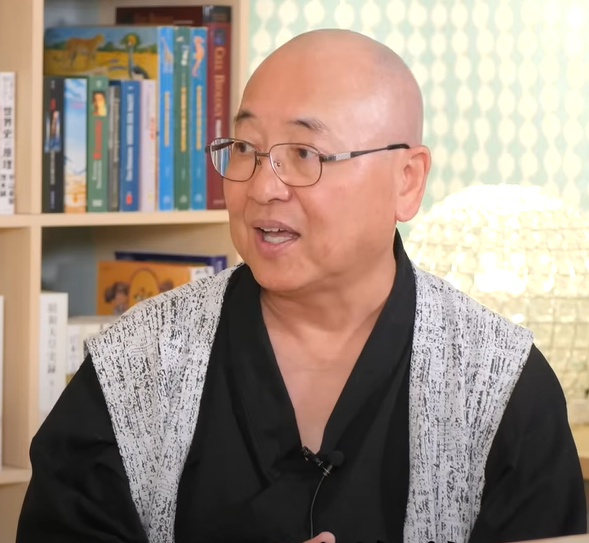

小名木:戦後の日本も、アメリカ社会も、そしてヨーロッパ文明自体もそうですが、基本的には「定義・制御・管理」という三つがキーワードになっていました。

管理された中で生産性を上げていく、あるいは戦いに勝つ、といったことが中心だったのだろうと思います。

あくまで管理された社会ですから、その中で成果を上げることが求められます。

たとえば、営業成績を上げれば出世でき、給料も上がり、上司からも一目置かれる。

そういったところに非常に大きな価値を求めてきたのが、西洋型の一つの文明のあり方でした。

これは19世紀以降に確立された、比較的新しいものですが、これまでの世界の中心をなしてきました。

これには良い部分もあり、世の中の生産性を劇的に向上させるという大変な成果をもたらしました。

たとえば江戸時代の農業を見ると、人口約2500万人のうち95%が農民でした。

その95%の人々が一生懸命頑張っても、2500万人分の食料しか生産できなかったのです。

ところが今、日本の農業人口は全人口の1%程度しかいません。

それにもかかわらず、お米に関しては国内自給率が70%を超えています。

日本の人口は1億2000万人ですから、ごくわずかな人数で8000万人分以上の食料を作っていることになります。

これはすごいことです。

工業製品も同様で、江戸時代には200人くらいの人をかけて作っていたものが、今は1人か2人で、しかもボタンを押してモニター画面を見ているだけで完成品が次々と出来上がっていきます。

格段に生産性が向上し、人口が増えました。

そうすると、今までの仕事がなくなり、余剰となった人々が、レジャー産業や映画産業、テレビ産業、コンサートのようなイベント産業といった、それまでにはなかった全く新しい産業を生み出していったわけです。

そうした中で今、変わろうとしているのは、これまであったヒエラルキー型の管理社会から、違うものへ、ということです。そのときのキーワードが、「意味・調和・祈り」です。

海沼:うーん、なるほど。

小名木:いままでは、営業成績を上げること自体が目的でした。

しかし、「何のためにそれをやっていたのか?」という問いが生まれてきます。

これは、じつは海沼先生がトレーダーとしてものすごい成果を上げ、多大な収入を得ていた経験にも通じるのではないでしょうか。

海沼:そのネタは毎回鉄板になっていますね(笑)。

小名木:それをやりながらも、何か心の中にぽっかりと穴が開いているような感覚があったのではないでしょうか。

生産性は間違いなく上げていて、普通なら何百人もかけてあげるような成果をたった一人で成し遂げ、収入も得ている。

それなのに、「何のためにやっているの?」「お金を稼ぐため?でも、お金はもう十分にあるし、これに意味はあるのだろうか?」と。

そのように、今やっていることに対する「意味」とは一体何だろうか、ということを今、多くの日本人が考えるようになってきています。

海沼:それはもう社会現象としてありますね。

小名木:はい。たとえば、パートでスーパーのレジを打っているとします。

その目的が「子どもの学費の足しにするため」ということであれば、それがその人にとっての「意味」になります。

目的がそこにあるから、どんなにスーパーが忙しくても、子どもの参観日には休みます。

要するに、「何のために」という「意味」が、ものすごく重要視される時代になってきたのです。

これがまず一つあります。

さらに、そうは言っても、「お小遣いが欲しいから」という理由だけで、勝手に休まれては困るわけです。

そこではやはり、みんなと共に生き、共生していくという「調和」の精神が非常に大事になってきます。

このことに関する自覚も、多くの日本人が今や完全に共有している事実だと思います。

そして、「これからどうしていきたいのか」という点に関しては、本当に祈りにも似た気持ちがあります。

これまで大変だった暮らしを少しでも良いものに変えていきたい、という願いもあれば、子どもたちの笑顔あふれる家庭を築いていきたい、という想いもあるでしょう。

みんなと共に何かをやっていくことに大きな喜びを見出すことも、心の祈りです。

これは別に神様に祈るということではなく、自分自身にとっての祈りです。

「祈り」の「い」は「心」を意味し、「のり」は「乗り」で、心にぴったりと寄り添うことです。

自分の心に叶うこと、心が大切にしていることを重要視していく。

そうした価値観が、多くの日本人の中で共有されるようになってきたのは事実だと思います。

西洋的システム、つまり戦後の日本、もっと言えば明治以降の日本がずっと吸収してきた「定義・制御・管理」のシステムがどうも矛盾を起こしてきていて、多くの人が「何かおかしいよな」と思い始めてきたのです。

そうすると、この次にやってくる未来は何か。

それは、従来型の管理社会ではなく、まったく新しい「関係性の質」を問う社会です。

周囲との関係、仕事との関係など、自分が関わるあらゆるものとの関係性において、その質をいかにして向上させていくのか。

おそらく、多くの人々の心がそこに向かっていくことになるのではないでしょうか。

だからこそ今、日本はこれから先、元々持っていた「魂の文明」という選択をして未来に向かうのか、それとも西洋型のものに飲まれ、単なるアメリカの模倣者となって終わるのか。

これは今、わたしたち日本人が選択を迫られている現実なのだと思います。

海沼:いまのお話は、ものすごく臨場感があります。

わたしも普段、色々な方とお話しさせてもらいますが、虚無感や無価値観で悩んでいる人が本当に多いのです。

その人自身は、能力も高く、明るくてコミュニケーション力もある。

一見すると、そんな悩みを抱えているようには見えない方々です。

しかし、ふとした瞬間に、自分の努力が実らなかったときなどに、「自分には価値がないのではないか」と強く感じてしまう、とおっしゃっていました。

それがやはり、資本主義や何かの物差しが一つに固定されることから来ているのだと思います。

たとえば、営業ができる人はすごくて、できない人は無能であるとか、お金を稼げる人はすごくて、稼げない人はダメだとか。

そうした優劣の中で、管理社会によって与えられたものが「価値」なのだとされてしまう。

小名木:自分自身にとっての価値とは何なのか、という問いが抜け落ちてしまうのですね。

海沼:そこですよね。

日本のすごいところは、共同体や関係性によって、その人自身が生かされていくという点にあると思います。

日本の神様も八百万の神々で、一柱一柱、役割や特性が違います。

全知全能の神がいて、それが全てを解決してくれるという世界観ではありません。

「こういうときはこの神社に行こう」「こういうときはまた別の神社に行こう」というように、いろいろな神々に助けられて自分自身が存在している。

この、お互いに寄りかかり合い、助け合いながら生きていこうよ、という考え方が、共生のベースにあるのだと思います。

そうなったとき、自分自身の元々持っている長所や良さが生きる局面が、絶対にあるはずです。

そのときにその人が主役となって活躍し、また場面が変われば、別の長所を持つ人が活躍していく。

上下がなく、球体的にぐるぐると回転していくような社会やあり方こそが、日本的なのだろうなと強く感じます。

社会の闇が深くなり、人々の絶望が大きくなるほど、より一層その縄文的な、共振的な社会や生き方が求められる。

いま、まさにその転換の直前、夜明け前に来ているのかな、とお話を聞いていて感じました。

小名木:そう思います。

いわゆる模倣を続けることによって、空虚さを味わうようになり、それが「改めて日本というものを見直していかないといけない」という気持ちに変わってきたのです。

50年後、100年後の未来がどうなっていくのか。

その答えは、常に歴史の中にあります。

縄文的な文化もあれば、江戸時代の庶民文化もある。

あるいは鎌倉文化のようなものもある。

そういう様々な文化を共存させながら、持続可能な地域社会を形成し、お互いに共鳴し合う。

「おっしゃることは、その通りでございます。わたしもご一緒に参ります」といったように、本当に共に響き合う文化を形成してきました。

だからこそ、未来を考えるときには、歴史を掘り起こすことが必要になってくるのだと思います。

海沼:「掘り起こす」、すごく素敵な表現ですね。

そうしたときに、本来自分たちが持っている熱さや情熱、生命力が湧いてきて、無価値観といったものもなくなっていくのではないでしょうか。

その「日本の伝統的な正当性」に立ち返ろう、というのが今まさにこの局面である、ということですね。

そして、冒頭でもお伝えした8月11日開催の「むすび祭り」に、この話はつながってきます。

キーワードは「むすび」です。

つながりを取り戻す、というお話をまたしますので、ぜひそちらで、このイベントでしか語られないお話や、及川幸久先生、そして三枝誠(さえぐさ まこと)先生といったゲストの方々のお話も聞いていただきたいなと思っております。

もう一つ、「ゆにわ塾」の方もぜひご覧いただきたいです。

この「むすび大学」では語りきれない、さらに奥深い日本人の精神性や、古事記などの古典についても、小名木先生が塾の中で解説してくれています。

ぜひそちらも見て、ご自身の血肉に変えていただければと思います。

まさにこれからの時代の「共振していく生き方」についてお話ししていますので、また見ていただけたら幸いです。

小名木&海沼:日本をかっこよく!むすび大学でした。ありがとうございました。

▼「むすび祭り」の詳細はこちら!

https://info.hokkyoku-ryu.com/3870/

▼「ゆにわ塾」の詳細はこちら!

https://online.uniwa-juku.com/salon