下に文字起こしもお付けしておりますので、ぜひご覧ください。

*

こんにちは。日本をかっこよく!「むすび大学」の川嶋です。

今回の動画では、今、わたくしたちがお参りすべき最も重要な神社の一つ、「元伊勢 籠(この)神社」についてお話しいたします。

なぜ、この神社がそれほどまでに重要なのでしょうか。

じつは、わたしたちの師匠である北極老人から、〝籠神社には今、非常に重要な秘密が隠されている〟と伺ったからです。

その謎を紐解いていくと、この動画一本では到底語り尽くせないほどの壮大なお話になりますが、今回はそのエッセンスを凝縮してお伝えしたいと思います。

この動画をご覧いただくことで、現代の日本が置かれている現状と、これからの未来への展望について、何かを感じていただけるのではないかと思います。

ぜひ、最後までお付き合いください。

時代の大きな転換点

わたしたちは2025年の9月にこの神社へお参りする予定ですが、現代はまさに激動の時代です。

近年の選挙などにも世の中の大きな変化が現れましたが、これは日本に限った話ではありません。

世界中が、これまでの路線を大きく変えるタイミングに来ているのです。

その動きは、「反グローバリズム」とも呼ばれるものです。

アメリカはアメリカらしく、ロシアはロシアの信仰や国のあり方を守る。

そして日本もまた、日本としての本来の姿に立ち返ろうという動きが盛んになっています。

中国に媚びることも、アメリカに迎合することもなく、もう一度自分たちの足で立とうとする、ナショナリズム的な感覚が甦(よみがえ)りつつあるのです。

この感覚を失ってしまったがために、これまでの資本主義社会では、自由主義や民主主義の名のもと、「お金を持つ者が強い」という価値観が作られていきました。

資本は一極に集中し、巨大な富を持つ者が一つの経済圏を形成します。

市場を拡大するためには、国境やその国の伝統、文化といったものは邪魔になります。

それらをすべて壊してでも、商売の市場へと変えていったのです。

それは経済的な植民地支配とも言える状況であり、戦後も長く続いてきました。

その結果、一人ひとりは仕事へのやりがいを失い、「何のためにこんな仕事をしているのだろう」と、社会を支えるための一つの歯車になったような感覚を抱くようになりました。

世の中に不満が溜まり、これまで表に出てこなかった声が社会に影響を与えるようになったのが、現在の反グローバリズムの動きへと繋がっているのです。

この変化を支えたのが、SNS時代の到来でした。

選挙の行動を選ぶにも、どのような生き方を選ぶべきかを考えるにも、SNSを通じて多様な情報が手に入り、自由に選択できるようになったのです。

日本らしさの探求とAIの登場

そこで問われるのが、「日本らしさとは何か」ということです。

「反グローバリズム」という旗印のもとで一時的に団結できたとしても、それは脆いものです。

「反〇〇」を唱えているだけでは、その先にある「何」がなければ、本当の意味での強調や団結は生まれません。

だからこそ、わたしたちが拠り所とすべき「日本らしさ」を見つめ直すことが重要になるのです。

先日、社会学者の宮台真司先生がこの結び大学に登場され、非常に刺激的なお話をしてくださいました。

その中で特に感銘を受けたのが、高度に発展したAGI(汎用人工知能)の登場についてです。

※AGI

汎用人工知能ともいう。人間と同等、またはそれ以上の知能を持ち、学習、推論、問題解決など、あらゆる知的タスクを自律的に実行できる。

汎用人工知能ともいう。人間と同等、またはそれ以上の知能を持ち、学習、推論、問題解決など、あらゆる知的タスクを自律的に実行できる。

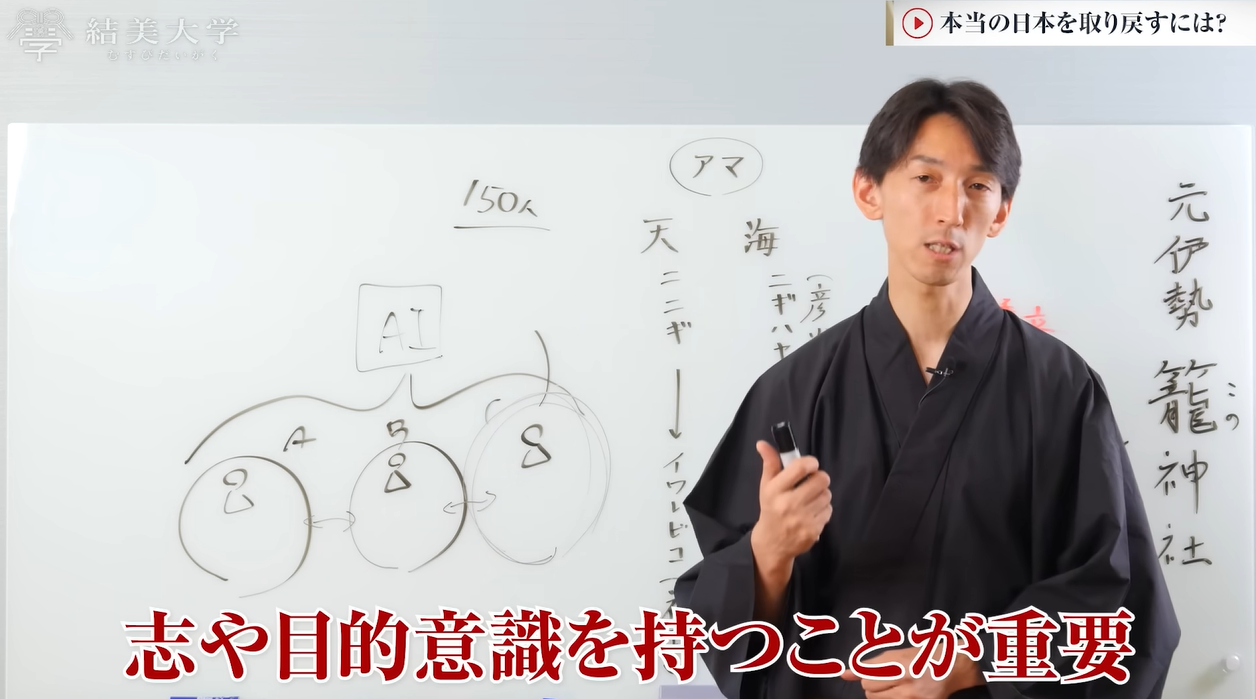

AIが自ら次の思考を生み出すようになり、その仕組みは人間には理解できないブラックボックスと化しています。

そのような人工知能が、すでに世の中に登場しつつあります。

たとえば、政治の仕組みを整えたり、哲学者が数千年にわたって積み上げてきた知恵をはるかに凌ぐような意見を出したりと、人間の理性を圧倒的に超えるレベルに達するかもしれません。

そうなった時、社会の構造は劇的に、そして思ったよりも早く変わるだろう、というのが宮台先生の主張でした。

これまで政治家や大企業の経営幹部など、いわゆる「勝ち組」が担ってきた社会の仕組み作りは、AIに任せた方がはるかに合理的で公平になる可能性があります。

AIならば、誰かが私腹を肥やすような判断をすることなく、信頼のおける決断を下すかもしれないからです。

そうなると、人間の役割は、非常に原初的な営みに戻っていくことになります。

それは、ごく身近な人々とのリアルな人間関係の築き方が重要になる、ということです。

小さな共同体と神社の役割

かつて、ロビン・ダンバーという人類学者が、著書『宗教の起源』の中で、人間がなぜ信仰を持つようになったのかを論じています。

※ロビン・ダンバー

英国の人類学者で進化心理学者。親密な人間関係を維持できる人数の上限「ダンバー数」の提唱者として知られる。

英国の人類学者で進化心理学者。親密な人間関係を維持できる人数の上限「ダンバー数」の提唱者として知られる。

人はまず、家族や身近な仲間と関わりを持ち、お互いに毛づくろいのように体に触れてケアをすることで、安心感や幸福感を得ていました。

そうすることで、一人で生きるよりも強く、危険が迫れば協力し合える共同体が生まれていったのです。

しかし、直接触れ合えるコミュニケーションには限界があります。

ダンバーは、顔と名前を認識し、一つの共同体として生活できる人数の限界値を「150人」ほどではないかと導き出しました。

これが「ダンバー数」です。

このような150人程度の小さな共同体がたくさんできていくと、その中では、富を独占するような支配者ではなく、徳の高い、理想的な人物がリーダーシップを発揮します。

そのリーダーが愛情をもって皆をまとめるのが、最も理想的な人間の営みと言えるでしょう。

しかし、これらの小集団同士が、限りある資源を奪い合うなどして衝突することも起こりえます。

それらを統括する役割が必要になりますが、選挙で選ばれた代表者が必ずしも公平な判断を下すとは限りません。

自分の利益を優先してしまう可能性があるからです。

そこで、ここにも不正ができないシステムを導入したAIを置き、それぞれの共同体が調和を保つというのが、未来の理想的な社会モデルの一つかもしれません。

そうなれば、人の意識は、自分の属する小集団の中でいかに幸せに生きていくか、ということに集中できるようになります。

それぞれの共同体が、その土地らしい文化や風土を大切にできるようになるのです。

このモデルは、日本の昔ながらの神社や村を基盤とした地域共同体のあり方と、非常によく似ています。

現代は、SNSやリモートワークの普及により、どこで、誰と生きていくかを自由に選択しやすい時代になりました。

これは、古き良き日本のあり方を取り戻す、またとない好機でもあります。

魂の拠り所を取り戻す

この古き良き日本のあり方は、戦後、西洋文明の流入とGHQの政策によって失われていきました。

地域の中心であった神社は次々と廃され、たとえ取り壊されなくとも、その魂を抜かれていったのです。

もともと神社が担っていた役割を別のものに置き換えようとして作られたのが、地域の公民館です。

地域の決め事やお祭りの相談も公民館で行うようになると、そこに魂は宿りません。

神社には神様がおり、その土地に根付いてきた記憶や風土、精神を守るために人々が集ったのに対し、公民館はただの建物、ただの箱に過ぎないからです。

それぞれの地域性や風土をもう一度呼び覚ます時、わたしたちは人間としての目的意識を取り戻すことができます。

何のためにこの地で生き、何を残していきたいのか。

そうした実存的な問いへの答えが見つかっていくのです。

グローバリズムが広がった現代では、仕事にやりがいを感じられず、何のために生きているのか分からない、という人が増えました。

お金のためだけに生きる人生に、生きがいを見出すのは難しいでしょう。

人生には限りがあるからこそ、何かを成し遂げたい、未来へ語り継ぎたいという志が、今を熱く生きる力となるのではないでしょうか。

それは個人の中だけでは生まれにくいものです。

個人の人生を一生懸命に生きながら、公のため、あるいは身近な仲間のために生きるという選択が、最も幸福に生きるための秘訣なのです。

そうなった時、生きる目的と同時に、本当の意味での「仲間」が見つかります。

仲間とは、単に仲が良いというだけでなく、同じ目的や志を共有する「同志」だからです。

それは共に過ごした時間の長さとは関係なく、同じ志を持っていれば、今日出会ったとしても、遠く離れていても、仲間なのです。

新しい組織のかたちと日本人の可能性

そのような仲間意識は、これからの社会モデルの基盤となるでしょう。

たとえば、組織論における「ティール組織」という概念があります。

※ティール組織

自主性と全体性を重視する組織モデル。階層構造を持たず、従業員が自律的に意思決定を行い、組織の進化を促すことを目指す。

自主性と全体性を重視する組織モデル。階層構造を持たず、従業員が自律的に意思決定を行い、組織の進化を促すことを目指す。

これまでの大企業は、トップダウンで命令を伝えるピラミッド型が主流でした。

しかしティール組織は、小さなチームがそれぞれ自律的に判断し、有機的に繋がる、まるで生き物のような組織です。

あるオランダの介護事業の組織が、このティール組織に近いかたちで大きな成果を上げています。

介護という仕事は、「人を助けたい」という自然な愛情から生まれるものです。

その思いを素直に表現できる環境だからこそ、働く人はやりがいを感じ、感謝されることに喜びを見出します。

しかし、大きな組織で分業が進むと、「あなたの役割はここまで」というルールに縛られがちです。

例外的なケアが必要だと感じても、「ルール上できません」となってしまう。

そうなると、自分の与えられた仕事だけをこなせばよい、という考えに陥り、組織全体の士気は下がってしまいます。

その結果、競争によって業績を上げようとするピラミッド型の組織が生まれるのです。

しかし、競争によって人を駆り立てる時代はもう古いのかもしれません。

小さなチームが一致団結し、全体のために改善案を出し合えるような組織作りが、実は大企業においても成功例として現れ始めています。

これを可能にしたのが、テクノロジーの進化です。

一つのチームの成功例が、SNSなどを使えば瞬時に共有できるからです。

テクノロジーと、人間の非常に原初的な営み。

この二つが融合した時、世の中は劇的に変わり、より良くなる可能性があるのです。

これを踏まえた上で、わたしたちは日本人としての「らしさ」を取り戻さなければなりません。

その鍵となるのが、今回お話しする「籠神社」なのです。

(つづきは動画の21:47よりご覧ください👇)