伝統音楽と聞くと、なんだか少しむずかしそうで、遠い世界のことのように感じるかもしれません。

でも、じつはわたしたちの文化に深く根付いた、とても美しくて面白い音楽なのです。

ゆにわには、スタッフで結成された「雅楽隊」があります。

2021年から活動をはじめ、各所で演奏する機会もずいぶん増えてきました。

先日の「むすび祭り」でも演奏をお披露目したのですが、お客様からは「はじめて聴くのに、どこか懐かしい」というご感想をたくさんいただきました。

そこで今回は、「これを知って雅楽を聴けば、より楽しくなる!」という基本のキをご紹介します。

この記事を読み終わるころには、きっと雅楽を聴いてみたくなるはずです。

そもそも雅楽って、どんな音楽?

雅楽は「世界最古のオー-ケストラ」と呼ばれています。

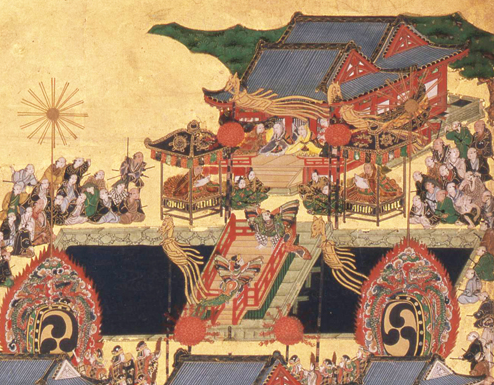

その歴史は1300年以上も前にさかのぼり、主に中国大陸や朝鮮半島から伝わった音楽が、日本に古くから存在した歌や舞と融合し、平安時代に現在のスタイルを確立しました。

▲『難波名所図屏風』より▲

古来より、宮廷はもちろん、寺社仏閣において「神様に捧げるもの」「神様をお迎えするもの」として演奏されてきた、格調高い音楽です。

「雅(みやび)な楽(うたまい)」という名前の通り、その調べはとても荘厳でゆったりとしており、聴いているとまるで時間が止まったかのような、不思議な感覚に包まれます。

オーケストラ(西洋音楽)とどう違う? 雅楽の魅力

雅楽の面白さは、わたしたちがふだん聴き慣れている西洋のオーケストラと比べてみると、よくわかります。

一番の違いは「時間」の感覚かもしれません。

西洋音楽がメトロノームで刻むような均一なリズムで奏でられるのに対し、雅楽では、寄せては返す波や深く長い呼吸のような、より自然に近いリズムで演奏されます。

「1、2、3、4」という拍子はありますが、等間隔ではなく、拍と拍の間に不規則に生まれる「間」が、雅楽特有の緩急を作り出すのです。

また、雅楽のメロディーは、西洋音楽ではあまり一般的ではない作られ方をしています。

雅楽では、一つのメロディーを複数の楽器が同時に奏でますが、それぞれが微妙に違う装飾音やリズムを持ちます。

つまり、同じメロディーをあえて少しずらして演奏することで、音の響きがより豊かに聞こえてくるのです。

これにより、音がきれいに混ざり合うというよりは、それぞれの楽器の個性が立ちながらも、どこか一体感のある、独特な雰囲気が生まれます。

指揮者がいないのに、なぜ一体感が生まれるの?

そしてもうひとつ、大きな違いがあります。

それは「指揮者がいない」ということです。

西洋のオーケストラでは、指揮者が全体の中心となり、すべての演奏者はその合図に合わせて演奏します。

しかし雅楽では、演奏者一人ひとりが周りの音を聴き、お互いの「呼吸」を感じながら、心をひとつにして音楽を創り上げていくのです。

この「息を合わせる」ということについて、合気道家で整体師でもある三枝誠(さえぐさ まこと)先生が、とても興味深いお話をされていました。

三枝先生によると、そもそも人間は、呼吸をするための専門の筋肉を持っておらず、呼吸が上手ではない生き物なのだそうです。

はるか昔、わたしたちの祖先である魚にはエラがありました。

そのエラを動かしていた筋肉が、進化の過程でどこへ行ったかというと、なんと「表情筋」になった、というのです。

だから、ひととひととが本当に「息が合っている」とき、わたしたちの表情は自然と穏やかで、にこやかになります。

そして、そういうときにこそ、一番呼吸が深くなるのだそうです。

雅楽の演奏者が深い呼吸で心をひとつにしているとき、その音色を聴いているひとたちも、無意識のうちにその呼吸に同調し、心がほどけてやわらかな表情になっていくのでしょう。

このように、雅楽はただ古いだけではなく、ひととひととのつながりを大切にしながら、その関係によって継承されてきたという、日本人らしい温かさが込められた音楽なのです。

どんな楽器で演奏される? ゆにわ雅楽隊のご紹介

雅楽演奏で使われる楽器を、ゆにわの雅楽隊とともにご紹介しましょう。

1.三管(さんかん)~メロディーを奏でる管楽器~

笙(しょう):

見た目も美しい、鳳凰が翼を休めている姿にたとえられる楽器。

「天から差し込む光」を表すと言われ、幻想的な和音を奏でます。

篳篥(ひちりき):

雅楽の主旋律を奏でることが多い縦笛。

小さいながらも、ひとの心の奥に響くような、力強い音色が特徴です。

龍笛(りゅうてき):

その名の通り、天と地の間を舞う龍の鳴き声にたとえられる横笛。

澄んだ音色と軽快な動きで演奏に彩りを加えます。

2.両絃(りょうげん)~リズムを刻む弦楽器~

楽琵琶(がくびわ):

7世紀の末ごろ、他の雅楽器とともに中国から伝来。

各種の琵琶の中では最も大きいと言われ、しゃもじ型の撥(ばち)を使って演奏します。

楽箏(がくそう):

日本の琴(こと)の原型とされる弦楽器です。

3.三鼓(さんこ)~テンポを導く打楽器~

音楽全体のテンポを主導する3種類の打楽器です。

各楽器特有の音も魅力的ですが、これら全てが合わさったときの響きは、なんとも言えないほど心地よいものです。

まるで昔の日本にタイムスリップしたかのよう。

他の音楽では味わえない独特の魅力を感じていただけるでしょう。

雅楽はどこで聴けるの?

「じゃあ、実際に聴いてみたい!」と思ったら、どこへ行けばよいのでしょうか。

神社やお寺

お正月や例大祭、結婚式など、大きな行事の際に演奏されることがあります。

雅楽のルーツに触れるには、最も雰囲気のある場所かもしれません。

コンサートホールや劇場

国立劇場などをはじめ、全国のホールで雅楽の演奏会が定期的に開かれています。

プロの演奏家による、質の高い演奏をじっくりと楽しむことができます。

インターネット

もっと気軽に聴いてみたい、という方には、動画サイトがおすすめです。

「雅楽」や「Gagaku」と検索すれば、たくさんの演奏動画を見つけることができますよ。

ちなみに、

9月20日(土)に、ゆにわ塾主催で開催される「元伊勢籠神社参拝セミナー」でも、ゆにわの雅楽隊が演奏します。

生演奏の迫力をお楽しみいただけますよ。

神社のお話とともに、雅楽の調べにも身をゆだねてみてください。

なつかしさと新鮮さが合わさった、素敵な時間を過ごされることでしょう。

詳細はこちら▽

https://info.hokkyoku-ryu.com/5660/