こんにちは!ミスターステップアップのスタッフ、村山ゆかです。

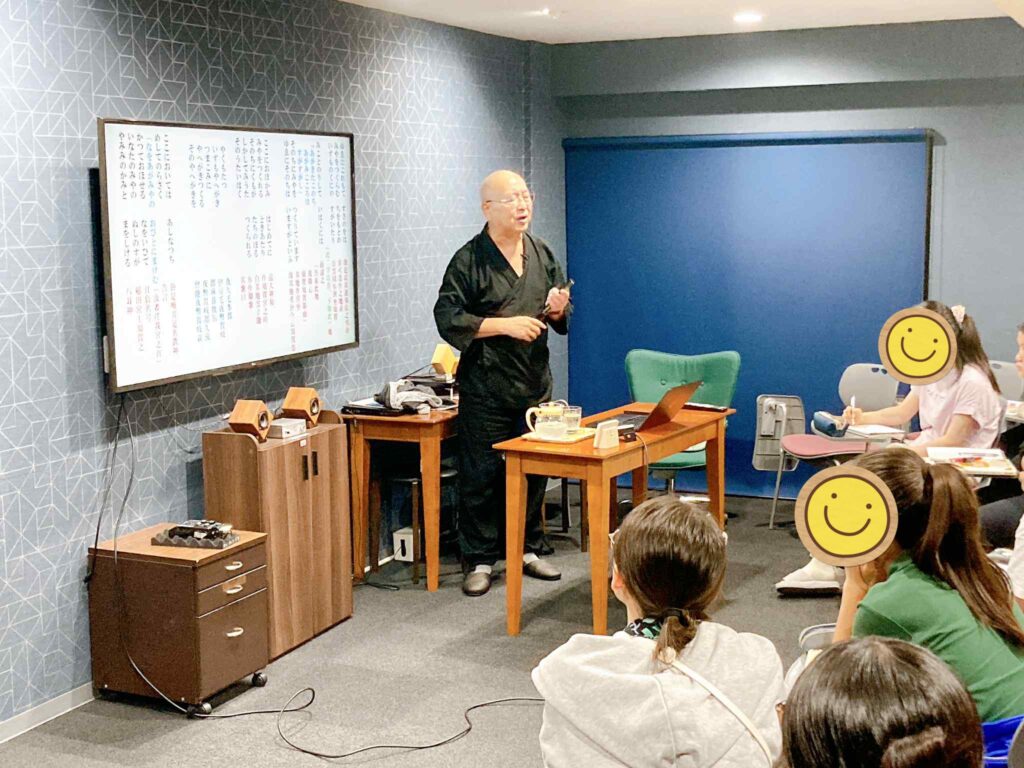

今日は、塾に国史啓蒙家(こくしけいもうか)の小名木先生がいらっしゃいました。

小名木先生は、日本の歴史に関する数々の著作を出版され、講演もされています。

今回は、「和歌から学ぶ日本の文化」をテーマに、

古文の奥ゆかしい世界についてお話をしていただきました。

古文は、受験勉強だけじゃない

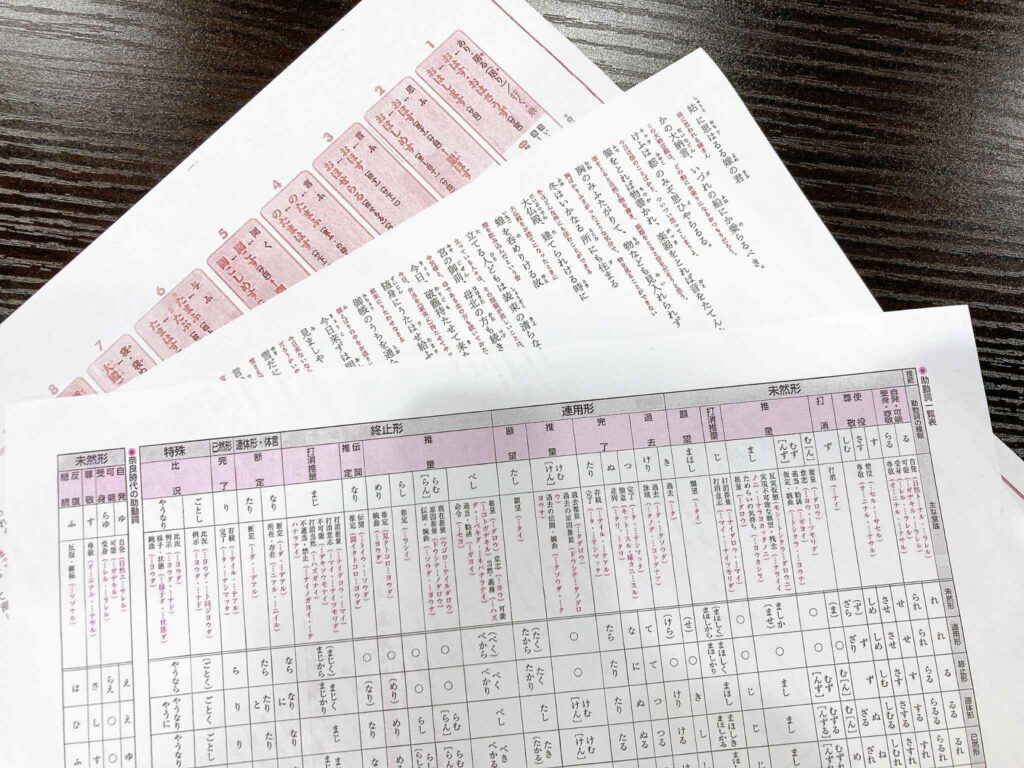

古文を受験勉強として取り組んでいると、

どうしても単語や文法、敬語などをひたすら覚えていく、無味乾燥な勉強になりがちです。

和歌は出題されやすい分野ではありますが、

たった三十一文字に複数のニュアンスが込められていたり、

心理描写がはっきりと書かれていないことが多いため、

「何を言っているのかわからない(@_@)」

「和歌が苦手、、!!!(´;Д;`)」と、

苦手意識を持ってしまうひとが少なくありません。

しかし、千年以上の時を超えて受け継がれてきた古典作品の価値を知り、

当時の時代背景や和歌に託された思いに触れると、

古文の面白さや美しさを感じ、受験勉強にも前向きに取り組めます。

この日の会には、多くの塾生が参加してくれました。

百人一首に込められた、持統天皇の思い

会の中で、

百人一首の一句である

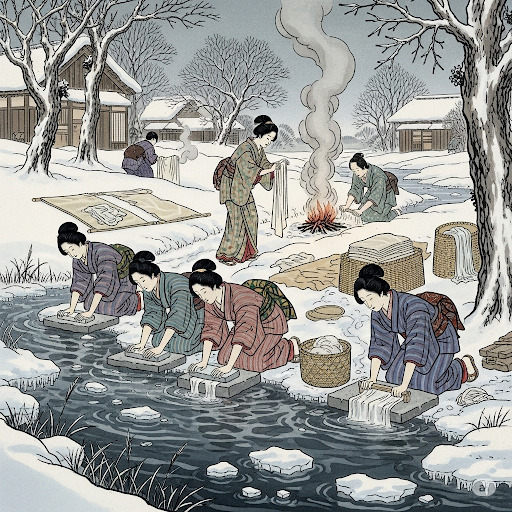

「春すぎて 夏きにけらし 白妙の衣ほすてふ 天の香具山」について、

小名木先生が解説してくださいました。

現代では洗濯機が洗濯をしてくれますが、

およそ60年くらい前までは手で洗うのが当たり前でした。

和歌が詠まれた平安時代では、小川の水で洗濯をしていたのですね。

冬は雪が降り、川は氷水になります。

その氷水に手を浸して、ごしごしと洗濯をしていたのです。

冬の洗濯は手が冷たくなり、とても辛いものでした。

その辛い冬が終わり、春が来て、夏がやってきたようです。

夏は日差しが暑く、川の水も気持ちがよいので、一生懸命お洗濯をします。

すると、ほら見て、こんなに真っ白になったわ。

その真っ白な洗濯物を干すと、まるで蝶のようにひらひらと舞っている・・・

そのような情景を詠ったのが、この和歌です。

小名木先生は、この和歌には

もうひとつの側面が込められているとお話してくださいました。

持統(じとう)天皇は、早くに旦那さんを亡くしています。

この和歌では、天の香具山に亡き旦那さんを見立て、

「あなた、今日も頑張っているわよ」と語りかけているという、

深い思いも込められていたのです。

この和歌を作った持統天皇が、日本の文化の原点を築き上げました。

持統天皇が始めたことは、万葉集の編纂です。

悲しい戦争ではなく、教育と文化で日本を統一しようとした、志の高い女性天皇でした。

国語や歴史の教科書だけではなかなか知ることのできない、

古文の奥深い趣に、塾生たちも引き込まれていきました。

学ぶことの楽しさ、知的好奇心を育む

受験勉強という枠組みにがんじがらめになるのではなく、

学ぶことの楽しさや知的好奇心を育む今回の会は、

受験生にとって大きなプラスになったことと思います。

ミスターステップアップでは、勉強のモチベーションが上がり、

知的ハイに誘われるようなお話が、あちこちで語られています。

ご興味のあるかたは、ぜひスクーリング(短期通塾)コースにお越しください!