前回のコラム

「藍(あい)染めの力──美しさと機能を備えた、日本の知恵」

という記事では、

紫外線予防にもなるといった藍染の特徴や、

正藍染めの衣類を手作りされている

「あいわゆう」さんの活動をご紹介をさせていただきました。

今回は、正藍染めの世界の中でも、

さらに「色」について深掘りしてご紹介したいと思います。

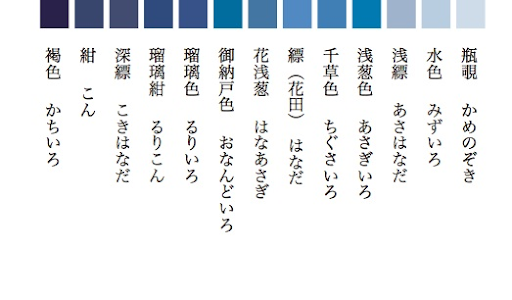

日本人の美意識を伝える「藍四十八色」

藍染めといっても、色は様々。

染める回数を重ねるごとに、藍は濃く、深く染まっていきます。

そのため、藍色には一番薄い「藍白(あいじろ)」から、一番濃い「留紺(とめこん)」まで、実に48種類もの色合いがあると言われています。

それらは、敬意を込めて「藍四十八色(あいしじゅうはっしょく)」と呼ばれています。

この「藍四十八色」という言葉は、単に色数が多いことを示すだけでなく、一つひとつの色に込められた名前や歴史、文化的な意味合いを伝える表現でもあります。

戦国武将が愛した「勝色(かちいろ)」とは

そんな48の藍色の中に、「勝色/ 褐色(かちいろ)」と呼ばれる色があります。

これは、いわゆる紺色よりもさらに濃く、黒と見まごうほどの暗い藍色のこと。

藍を濃く染め上げるために布を叩く「搗(か)つ」という作業の音が「勝つ」に通じることから、武士たちに「勝ち」を連想させる縁起のよい色として、特に好まれました。

実際に、勝色に染められた軍旗(ぐんき)を掲げて戦に勝利したことから、縁起物として「勝染(かちぞめ)」と呼ぶようになった、とも言われています。

※芦屋市立美術博物館より

歳月をかけて育て上げる、深く濃い藍

今週末に開催される、あいわゆうさんの展示販売会では、この「勝色」の作品を実際にご覧になることができます。

ゆにわ塾講師のこがみのりさんが、参拝セミナーで太鼓を叩くときに着用している衣装です。 あいわゆうさんに、特別に誂(あつら)えてもらったのだそうです。

あいわゆうさんは、この色を出すために大変な手間と時間をかけられています。

「染め・洗い・天日干しの工程を30回以上繰り返し、約2年の歳月をかけて染め上げた勝色(褐色)です。

老年の藍甕(あいがめ)が醸すやわらかな空色から染め始め、やがて若い藍甕へとバトンを渡しながら、黒と見紛うほどに深く濃い藍色へと育て上げました」

このように語る、あいわゆうさんの言葉からも、その一色に込められた想いが伝わってきます。

また、こがみのりさんも、

「この勝色の衣装を着て太鼓を演奏したらすごく心地よくて、音の響きが変わりました。

お客様からもすごく好評でした」

とのこと。

手間と時間をかけて生み出された色、そして、長い歴史をわたって多くの人から愛される色には、秘められたパワーがあるのかもしれません。

ぜひ会場にて、「黒と見紛うほどに深く濃い藍色」をご覧ください。

きっと藍染めの奥深い色の美しさに魅了されることでしょう。

+++++++

※こちらのイベントは終了しました。

「正藍染」の衣類についてもっと詳しく聞きたい!

そんな方には、「あいわゆう」さんのトークショーへどうぞ。

7月6日(日)(大阪・楠葉)

「あいわゆう」正藍染め作品の展示販売会とトークショー

正藍染めの魅力を語るトークショーは、参加費は無料です。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお越しください。

今年の展示会とトークショーの詳細はこちら!

https://uniwamart.com/blogs/notice/aiwayuu

+++++++++++++++++++++++++

「あいわゆう」さんの作品は、

「ゆにわマートオンラインショップ」にて販売しています。