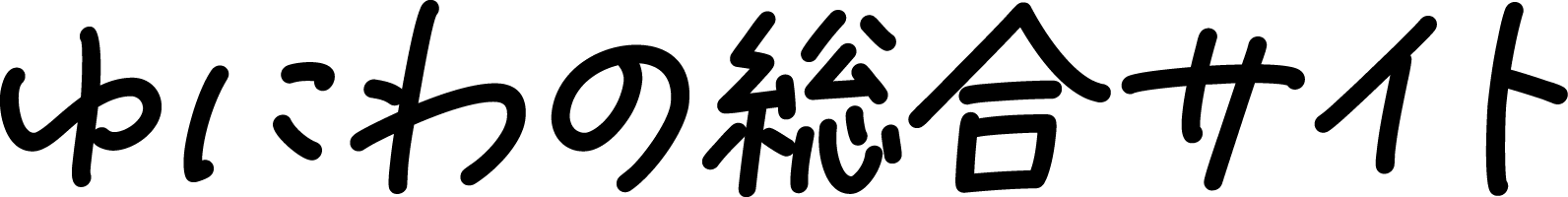

はじめに:現代における香りの重要性

こんにちは。「むすび大学」ナビゲーターの川嶋です。

本日は、日本の奥ゆかしい文化を支えてきた「香り」の秘密について、創業175年を誇るお線香づくりの老舗、梅薫堂(ばいくんどう)の吉井崇行(よしいたかゆき)さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。

じつは、吉井さんとはもう20年近くのお付き合いになります。今日、目の前にずらっと並んでいるお線香のシリーズも、わたしたちは長年愛用させていただいています。

今日、とくに語り合いたいのは、「香り」が持つ意味についてです。現代は文明化が進むなかで、ひとの五感がさまざまなものに奪われているように感じます。

とくに「目」は、多くの方が一日のほとんどをパソコンやスマートフォンの画面を見て過ごし、風景を眺める時間が減っているのではないでしょうか。

「耳」についても、かつては音楽をみんなで聴いたり、音を共有したりする機会が多くありましたが、いまはイヤホンで自分だけの音を聴く時間が増え、個人の感覚が分断され、同じものを感じ合う機会が減っているように思います。

そんななかで、「香り」こそが、じつはきわめて重要な鍵を握っているのではないかと考えています。なぜなら、香りだけはその場にいないと共有できないからです。

日本と海外、香りの捉え方の違い

まず、お線香というと、なんとなく日本的なイメージがありますが、海外で使われる香りとは、それぞれ特徴が異なるものなのでしょうか。

吉井さんによると、それはおそらく民族性や国によって違いがあるとのことです。

たとえば日本人は、流行に乗りやすく、周りに流されやすい傾向があるようです。「いま、ラベンダーが流行っています」となれば、みんなラベンダーの香りをよいものだと感じがちです。

しかし、フランスなど海外の方々は、たとえこちらが「これが流行りの香りですよ」と紹介しても、「いや、これはこういう香りで…」と、流行とは関係なく、自分たちの感性で香りを語ることがあるそうです。国によって、香りに対する独自の感覚があるのですね。

香りに関しても、日本人は良くも悪くも何でも寛容に受け入れ、すこし流されてしまう面があるのかもしれません。

では、日本の「香り」、たとえばお線香やお香は、海外ではどのように評価されているのでしょうか。

日本では、お線香は仏事用や供養で使われることが多く、お香はどちらかというと癒やしの空間をつくるために使われるイメージがあります。海外でも、供養で使われる場面はあるかもしれませんが、それ以外の方々も、ライフワークのなかで部屋をリフレッシュするために日常的にお線香を焚くことがあるそうです。わたしたちもまさに、そのように日常的に活用しています。

お線香の故郷、淡路島とその歴史

じつは、梅薫堂のある淡路島は、日本におけるお線香の一大産地なのです。わたしたちが最初に注目したのは、今日ここにも並んでいる「消臭・清浄効果」、つまり空間を清める効果のあるお線香でした。

わたしたちの師匠がこれを愛用しており、部屋のコンディションが、そこにいるひとの頭の回転や集中力、睡眠の質に大きく影響すると考えていました。目に見えない「気(エネルギー)」が、場の香りによって左右されるというのです。

師は空間を清めるためにお線香を使っており、「香りがよいのに煙がすくないから日常使いによい」と教えてくれたのが、わたしたちが梅薫堂さんのお線香を使い始めたきっかけです。

ところで、なぜ淡路島はお線香づくりがこれほど盛んになったのでしょうか。

よく「お線香の原料は淡路島で採れるのですか?」と聞かれるそうですが、じつはそうではありません。淡路島は玉ねぎや瓦が有名なので、「よい土でお線香をつくっているのですか?」と尋ねられることもあるそうですが、お線香は土ではなく、木の素材などを組み合わせてつくられます。

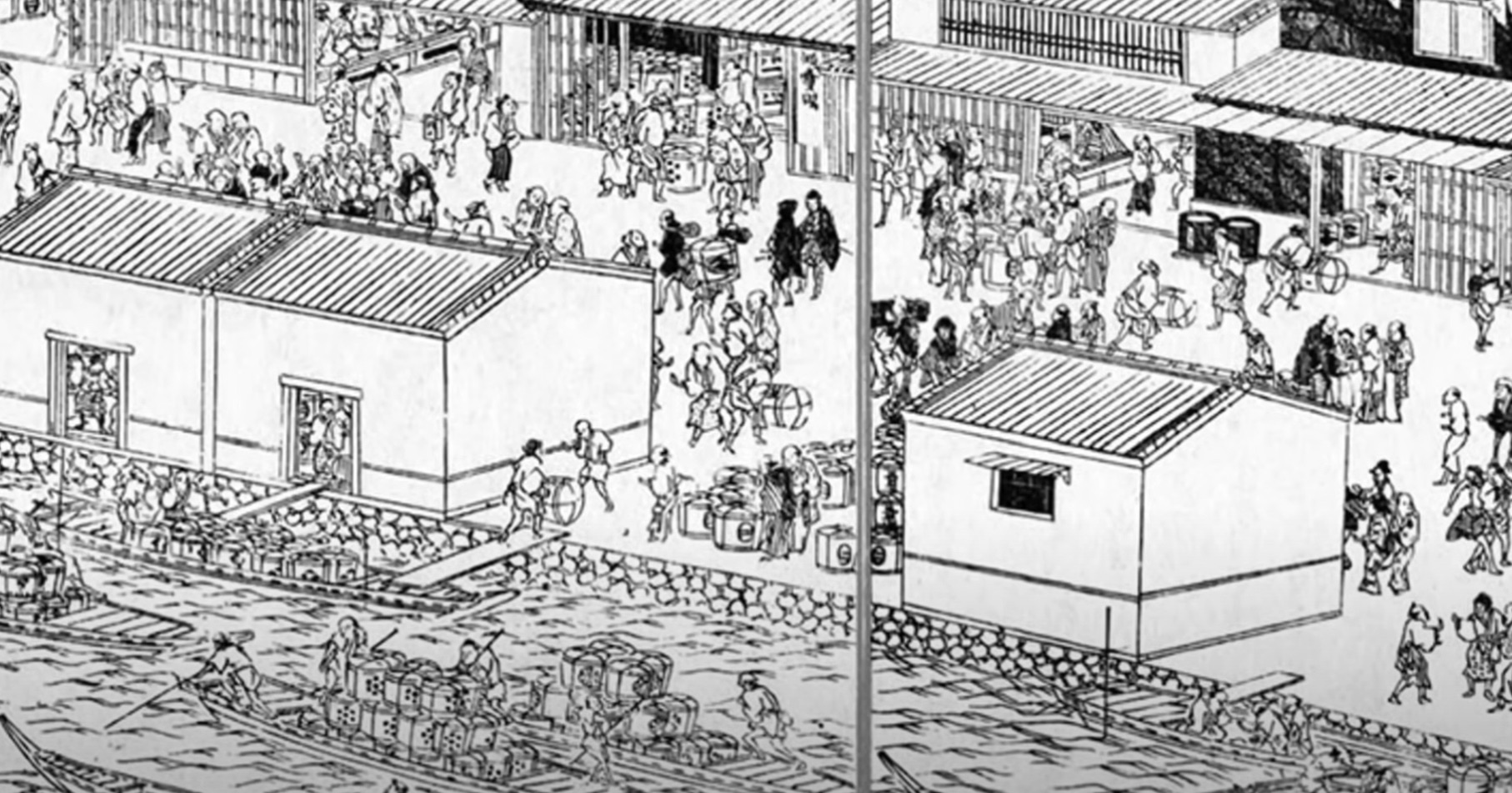

吉井さんの地域にお線香づくりが伝わったのは、江戸時代の後半、終わりごろのことです。当時、この地域は海泉問屋さんたちが軒を連ね、大阪から九州へ向かう航路の中継拠点として栄えていました。徳島藩がこの地を海上警備の重要拠点と位置づけ、港を整備したこともあり、よい港を持っていたのです。

しかし、冬になると西風が強く吹いて海が荒れ、船を出しにくくなるという問題がありました。仕事が減ると、ひとびとは出稼ぎにいかざるを得ません。その姿を見た「戎屋(えびすや)の太郎兵衛さん」という方が、泉州堺(せんしゅうさかい)でお線香づくりが盛んな様子を見て、「これなら淡路島でもできるのではないか」と考えました。

太郎兵衛さんは現地で調査し、お線香の原料を仕入れ、加工技術を学び、そして淡路島には乾燥に適した西風が吹くことに気づきました。大阪泉州堺の発展を見て、その技術を持ち帰り、淡路島でお線香づくりを始めたのです。これが江戸時代の嘉永(かえい)年間(1848~1854年)のことでした。

ただ、記録を見ると、江戸時代に地域全体で「お線香づくりをやろう!」という大きな動きがあったわけではなく、徐々に広まっていったようです。その後、明治、大正、昭和と時代が進むなかで、お線香の需要が増えていきました。とくに日清戦争や日露戦争の後には需要が高まり、供給を増やす必要が出てきました。その需要増に応えるかたちで、淡路島でもお線香づくりがさらに盛んになっていったと考えられています。過去の調査記録にも、需要増を追うように生産が増えたことが記されているそうです。

前編では、現代における香りの重要性や、日本と海外での捉え方の違い、そしてお線香の一大産地である淡路島の歴史について伺いました。中編では、さらに深く、日本書紀に記された香りのルーツや、香りが持つ神秘的な力、そして科学的な視点からも香りの世界を探求していきます。