人気YouTubeチャンネル「むすび大学」より、ナビゲーターの川嶋政輝が175年続く淡路島のお線香づくりをレポートしました。ぜひご覧ください。

*

「日本をかっこよく!」むすび大学ナビゲーターの川嶋です。

今日はロケで淡路島に来ております。後ろには枯木(かれき)神社という神社の看板が見えますね。

じつはこの淡路島には、『日本書紀』に記された一つの伝承が残されています。

それは、香木(こうぼく)が日本で最初に流れ着いた地であるというもの。そのことから、この淡路島では香りの産業が非常に発達しているのです。

先日、むすび大学でも特集させていただきましたが、今日はその中でも175年もの歴史を持つお線香の老舗、梅薫堂(ばいくんどう)さんを取材で訪れました。

後継者が少なくなっている現代において、大切に守られている伝統の手仕事。その様子を、どうぞご覧ください。

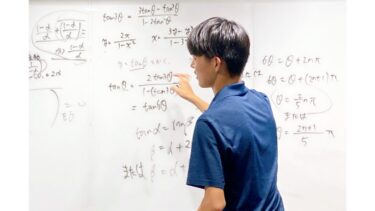

職人の手、受け継がれる技

工場の中では、職人さんたちが黙々とお線香作りに励んでいらっしゃいました。その手つきは、長年の経験に裏打ちされた確かなものです。

「わたしが入社して15年ほどになります」

と語るのは、練りの工程を担当する男性。

「季節や原料によって、やはり練り方が少し変わってきますので、そこは注意しながら行っています。水分量や混ざり具合などもその時によって違うため、確認するようにしています」。

物作りへの思いと、地元・淡路島の伝統産業であるお線香作りへの誇りが、言葉の端々から伝わってきます。

「わたし自身、物作りがしたいという希望がありました。そして、昔からこの地域は伝統産業が盛んでしたので、一番先に思いついたのがお線香作りだった、という感じです。毎回、まったく同じように作るのはなかなか難しいのですが、100%に近づけられるよう努力しています。毎日やっていても難しい作業ですね」。

お線香作りは、この淡路島では1850年頃、今から約175年も前の江戸末期から明治初期頃に始まったとされています。

当時は、家族総出で行う大変な仕事だったそうです。

働く方々の思い

工場では、様々な年代の方々が働いていらっしゃいました。

「こちらで働き始めてまだ4、5年くらいでしょうか。それまでは色々な職業に就いていました」

と話すのは、年配の男性。

「たまたまここの社長とお子さんが同級生だったりして、以前から知っていたので、人手が足りないということで誘われて、今勤めているわけです。社長よりは年上ですが、こうして雇っていただけて、ありがたいことです」。

また、実家がお線香屋だったという男性は、一度は家業を継ぐことを嫌がり外へ出たものの、縁あって再びこの道に戻ってきたと語ります。

「わたしが生まれた時、実家がお線香屋でした。祖父も父もお線香作りをしていました。今のように近代化されていなかった昔のお線香作りは、とても手間がかかるものでした。遊びにも行けませんでした。…そういう作業もしなければならず、お線香作りをするのが嫌で、一旦外へ働きに出たのです。しかし、またこうしてご縁があって、社長に拾っていただいて、今に至ります」。

箱詰めを担当する女性は、20年以上のキャリアを持つベテランです。

「わたしも20年くらい、お線香を束ねる作業をしています。箱詰めする時に、これで大体ひと箱分。それに対して、足りなければ足したりしています。100本なら100本と、大体同じくらいになりますね。手の感覚で、まあ勘ですね」。

本数を数えることはなく、手の感覚で調整すると言います。

「本数を数えたことはないのですが、大体の手の感覚で、『ちょっと違うかな?』と思って秤で測ってみると、ちょうど少ない時も、逆に多い時もあります。そんな時は1本か2本足したり引いたりしています」。

結婚を機に淡路島へ戻り、舅(しゅうと)がお線香作りをしていたことから、この仕事を始めたという女性も。

「結婚してこちらへ帰ってきてから、ずっとこの仕事をしています。結婚した相手の舅がお線香作りをしていたので、一緒にやるようになったのです。まさか自分がお線香作りをするとは思っていませんでした」。

スーパーなどで自分たちの作ったお線香を見かけると、やはり気になるとのこと。

「スーパーなどへ行くと、どうしても自分たちが作っているお線香がまず目に付きますね。そして、『どんなものかな』と思って見てしまいます」。

時代の変化とともに需要が減ってきていると感じつつも、「ずっと続けていってほしい」という願いを口にされていました。

「しかし、この頃はお墓参りも、仏壇を置かれる方も、みな少し様子が変わってきて、需要が少なくなってきたのではないでしょうか。そのように思います。それでも、ずっと続けていってほしいなとは思いますが、何とも言えませんね。(お線香は)癒やしになりますね」。

中には、退職後にこの仕事を始め、90歳近くになるという方も。

「勤めに出ていて、退職してからこちらへ来たので、何年くらいになるでしょうか。もう90歳近くになります。それでもこうしてお仕事をさせてもらって、ありがたいです。どこも雇ってくれるところはないでしょうからね。仕事をさせてもらって、ものすごく助かっています」。

地元淡路島で生まれ育ち、この仕事に就けることを誇りに思うと語ります。

「それはやはり、皆さんに良い香りをお届けして、きれいに整えて買っていただいて…やはり長持ちしますよね、お線香は。ですから、この会社の中で仕事ができることを、ものすごく誇りに思います」。

香りの源泉、天然素材の世界

梅薫堂の吉井康人社長に、お線香の原料についてもお話を伺いました。

「お線香は、一番最初に淡路島で作り始められたのは、杉の葉のお線香だったのです。杉の葉だけでお線香が成り立っていました」

と社長は語ります。

しかし、香りの高い「匂い線香」を作る際には、別の原料が使われます。

「匂い線香を作る場合は、タブの木の皮、これを粉末にします。杉の葉にどんな香料を入れても、杉の香り自体が強いため、負けてしまうのです。一方で、タブの木であれば、同じクスノキ科ですが、発散する匂いが特に少ないため、これをベースにすると、沈香(じんこう)や白檀(びゃくだん)など、色々なものを入れても、その原料の香りが出てくるということで、そのような作り方をします」。

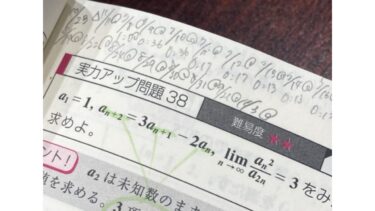

原料には、香木をそのまま使うものと、花の香水などを混ぜて香りを出すものがあるそうです。社長は、肉桂(にっけい)や丁子(ちょうじ)、そして貴重な沈香(じんこう)などの実物を見せてくださいました。

沈香にも様々な種類があり、最高級品は「伽羅(きゃら)」と呼ばれます。

「沈香にも、伽羅、羅国、真那伽、真南蛮、寸聞多羅、佐曽羅という六種類(六国:りっこく)があるのです。その最高級のものが伽羅と呼ばれているわけです」。

貴重な沈香は、土中から掘り出された、長い年月を経た木からしか採れないのだとか。

「これは土中から掘り出した、かなり年代を経たものから取り出したものです。今、新しく沈香の木を植えて成長したものをそのまま伐採しても、このような状態ではありません。…同じ沈香と言っても格差があるということです。本当に歴史的なものと、今新しく作られたものでは全然違います」。

「特に高級品になると、国家間でそれを奪い合うほどの貴重なものでしたからね」

と社長は言います。

さらに、麝香(じゃこう)についても説明がありました。

強い香りを放ち、雌鹿を引き寄せる媚薬としても知られますが、少量をお線香に加えることで、他の香りを引き立てる「保香剤」としての役割を果たすそうです。

「麝香そのものにも刺激的な香りがありますので、あまり入れすぎると良くないのですが、少量入れると隠し味的な感じで、良い香りになっていくのです。そのあたり、どの程度入れるかなど、色々な実験をして、お線香屋さんそれぞれが調合のノウハウとして秘密にしていると思います」。

夢のお告げから生まれたベストセラー

驚いたことに、梅薫堂さんのベストセラー商品『極上初梅香(ごくじょうはつうめこう)』は、社長が夢で調合を教えられて生まれたのだそうです。

「じつは一番最初に、何も知らない時に作ったものが、うちで今一番の大ヒットというか、ベストセラーというか、『極上初梅香』というものがあるのですが、これは、わたしがたまたま夢で調合を教えられて、そのまま作った商品なのです」

と社長は明かします。

「(作り方を)何も知らない時に、夢の中で。朝起きて、沈香何パーセント、白檀何パーセント、隠し味にこれを入れなさい、色はこういう風にしなさい、と初めて夢で見たのです。それをその通りに作りました」。

そのお線香は、今でも地域の有名な霊場などで、「これでなくてはダメだ」と指名され、何十年も使われ続けているとのこと。

「わたしたちには神様の言うことは聞こえませんが、その人たちには聞こえるのですよ。それで、『これでなくては叱られる』ということで、どうしても『これでなくてはいかん』と注文が来るのです。ありがたい話です」。

香りに包まれた優しい職場

工場を見学させていただき、一つひとつ手作業で作られるお線香の美しさと、それを守り続けることの大切さを改めて感じました。

社長は、幼い頃から家業を手伝っていたそうです。

「小さい頃から、お線香の箱詰めをしたりね。親父が箱詰めしている傍らで、一緒に真似事でやってみたり。そういうことはずっと、幼稚園ぐらいからやっていたかと思います」。

工場の周りには常にお線香の香りが漂っていますが、毎日その中にいる社長や従業員の方々は、その匂いを感じないのだとか。

「それがわたしたちには匂わないのですね。もう当たり前で、慣れてしまっています。…毎日その香りの中にいると、この街に入っても一切お線香の匂いはしないのです。違う匂いだったらわかるのですが」。

香りに慣れてしまうという特性はありますが、社長は「優しい香りがする場所にいると、人間も優しくなっていくのではないでしょうか」と言います。

「漢方薬ばかり使っているような、煙の中にいるような仕事をしているお線香屋さんも、病気をしないですよね。みな元気ですよね」。

目に見えない香りの力が、人々の心や体に良い影響を与えているのかもしれません。

「自分で言うのも何ですが、うちの従業員は、若い子から年配の方までいらっしゃいますが、みんなありがたく仕事をしてくれていますし、みな優しい人が多いですね」

と社長は目を細めます。

「そういう、やはり香りに守られているというか。みな健康ですよね」。

目の前の空間、家庭や会社に安心感をもたらしてくれるお線香の香り。

その製造過程に込められた思いを感じながら使うことで、香りの持つ不思議な力が、より一層発揮されるのではないでしょうか。

貴重なお話を伺い、香りの持つ摩訶不思議な力を感じることができました。 吉井社長、そして従業員の皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました。

今日ご紹介させていただいた梅薫堂さんのお線香は、こちらのリンクからお買い求めいただけます。ぜひ、その優しい香りをご自宅でも感じてみてください。

ということで、本日はありがとうございました。